服务器网络安全漏洞修复流程详解

在当今数字化时代,服务器作为数据存储和业务运行的核心,其网络安全至关重要。及时发现并修复安全漏洞是保障服务器安全稳定运行的关键。以下是详细的服务器网络安全漏洞修复流程:

漏洞检测

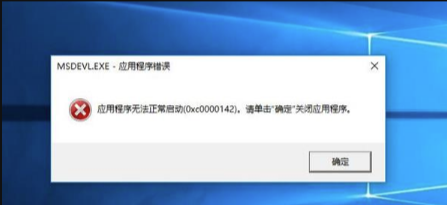

通过多种方式对服务器进行漏洞检测。可以使用专业的漏洞扫描工具,如Nessus、Open - VAS等,这些工具能够全面扫描服务器操作系统、应用程序、数据库等,发现已知的安全漏洞。同时,定期进行安全审计,检查服务器配置是否符合安全规范,如权限设置是否合理、是否存在弱密码等问题。此外,密切关注安全厂商发布的漏洞预警信息,与服务器的实际情况进行比对,判断是否存在潜在风险。

漏洞评估

在检测到漏洞后,需要对其进行评估。评估漏洞的严重程度,根据其可能造成的影响,如数据泄露、系统瘫痪、服务中断等,将漏洞分为高危、中危和低危。同时,分析漏洞被利用的可能性,考虑攻击者获取利用该漏洞所需资源和技术的难易程度。例如,一些公开的高危漏洞,由于攻击者容易获取相关的攻击代码,被利用的可能性就较高。此外,还要评估漏洞对业务的影响范围,确定哪些业务系统会受到影响,以便制定合理的修复策略。

制定修复计划

根据漏洞评估结果,制定详细的修复计划。对于高危漏洞,应优先进行修复,安排专业的技术人员在最短时间内进行处理。如果修复漏洞可能会对业务产生较大影响,如需要停机维护,则要与业务部门进行充分沟通,选择合适的维护窗口,将对业务的影响降到最低。对于中危和低危漏洞,可以根据实际情况安排在后续的维护周期中进行修复。在修复计划中,要明确修复的具体步骤、所需的资源(如软件补丁、硬件设备等)以及修复的时间节点。

测试修复方案

在正式修复服务器之前,必须在测试环境中对修复方案进行全面测试。搭建与生产环境相似的测试环境,包括相同的操作系统、应用程序版本等。将修复方案应用到测试环境中,进行功能测试,确保修复不会影响服务器的正常功能和业务的正常运行。同时,进行安全性测试,验证漏洞是否真正被修复,是否引入了新的安全风险。例如,安装软件补丁后,再次使用漏洞扫描工具进行扫描,确认漏洞已经不存在。

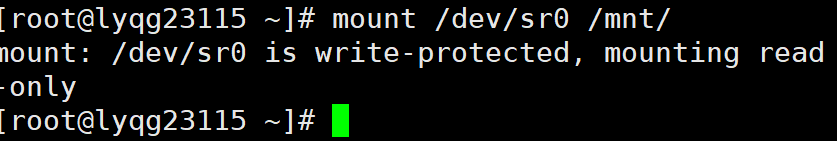

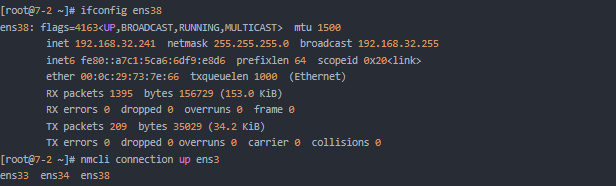

实施修复

在测试通过后,按照预定的修复计划在生产环境中实施修复。在修复过程中,要做好数据备份工作,以防修复过程中出现意外情况导致数据丢失。同时,要密切监控修复过程,记录每一个步骤的执行情况和出现的问题。如果在修复过程中发现新的问题,要及时停止修复操作,分析问题原因,重新制定或调整修复方案。

验证与后续监控

修复完成后,再次使用漏洞扫描工具进行全面扫描,验证漏洞是否已经成功修复。同时,对服务器的性能和安全性进行持续监控,观察是否有异常行为或新的漏洞出现。定期进行漏洞扫描和安全评估,及时发现并处理新的安全问题,确保服务器始终处于安全稳定的运行状态。

通过以上严谨的服务器网络安全漏洞修复流程,可以有效地保障服务器的安全,减少安全风险带来的损失。

本文链接:https://blog.runxinyun.com/post/626.html 转载需授权!

留言0